muonの寿命とg因子について

- muon beamを発射しその崩壊から出るe+を見るようなgeant4 simulationを用いて寿命fittingおよびg因子解析を行った

- 実際のsimulationは時間分解能無限大かつsingle bunchの理想的なものとした

- 今回の磁場は30Gauss(実際には130Gauss程度が望ましい?)

- 理想的な状況で得られた結果にFWHM:100nsのGauss分布に従う乱数を足したhistogramを作成し解析した

- また,得られた結果に1/2の確率で580nsを足すことでdouble bunchの場合のhistogramも作成し同様に解析した

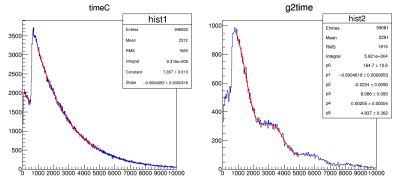

- double bunchの図のみを掲載している

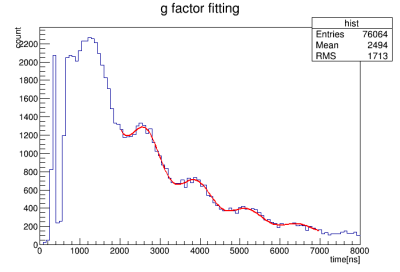

- 得られた値は以下の通りである

- muon lifetime:2190[ns] (hist1のslopeの逆数の符号を正にしたもの)

- g factor:2.019 (hist2のp4をomegaとして求めたもの)

Michel Parameters

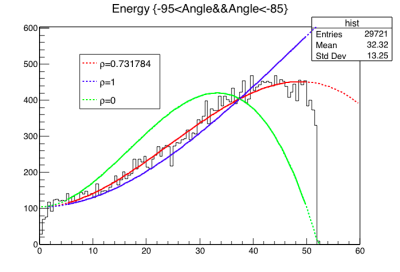

- muon beamを45度斜めに傾けた鉄板に入射し、出てきたe+のenergyの分布に対してmichel parameterのfittingを行なった

- 測定した角度は鉄板に対して85~95度の位置で、赤が普通にfittingしたもので、青と緑はmichel parameterの値をそれぞれ0と1に固定したものです

- 実際のmichel parameterの値は0.75で、fittingによって得た値は0.731784でした

02/03

- Michel parameterの測定は最終日に自前のtargetで行うことができるようになったので角度の制限はないはず(?)

- よって,以前と同様targetを斜めに設置して,ビームに対して90度方向で測定を行うことにする

- Michel 崩壊のx, theta分布の内thetaについてはcosθに比例する項は90度周りでキャンセルする.

- θ = π/2 ± εで積分すれば確かに0になる

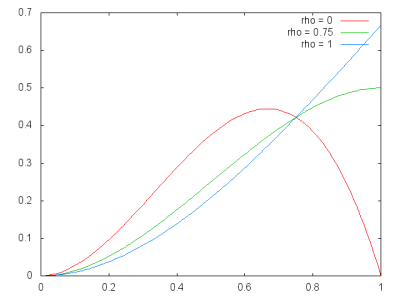

- dΓ/dxはrhoを一つパラメータにもつ関数となる

- Lorentz共変な相互作用を考えるとrhoは0, 0.75, 1のいずれかになる(らしい)

- これらの値でグラフの形は大きく違うので形を見れば相互作用を決定することはある程度可能か

- 粒子数で規格化しようと思ったが,そもそも積分はrhoによらなかった

本実験解析進捗

03/12(小田川)

- プラスチックシンチレータ(PS) のg 因子解析を行った

- main データの最初の8 min のデータをまずは用いた

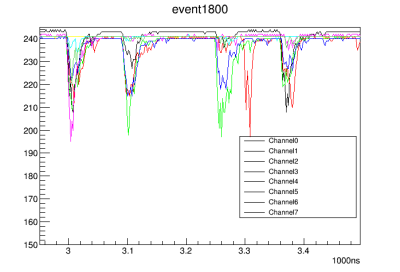

- event display よりPS にpileup はおおむねないと判断した(凡例の線の色が変わらない……)

- 生データにおいて「threshold を初めて超えてから,初めてthreshold から下がるまで」を一つの信号とした

- 一つの信号の中で下にとがった点の内,最も大きいものをその信号のピークとした

- ピークとthreshold をこえた時間の半分の時間を崩壊時間とした

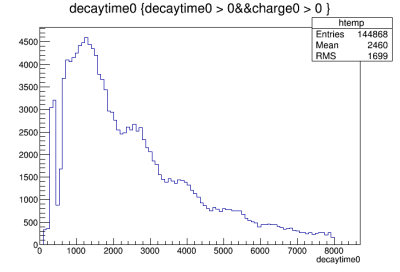

- プラスチックシンチレータの各層について両側の崩壊時間のcoincidence をとったものを解析に用いた

- coincidence は崩壊時間がある時間幅より離れていないものという条件を用いた

- 一層目の時間情報を用いたヒストグラムとそのfitting

- 寿命は2075 +- 68 ns

- g 因子は磁場を56 Gauss と仮定したとき2.06

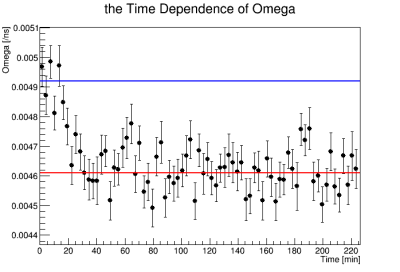

- main のデータは途中で磁石が外れ,磁場の値がおよそ56 Gauss から52 Gauss にまで低下したのでそれがRUN のどのあたりでおこったのかを探索することを考えた

- omega は磁場に比例するのでomega の変化を見た

- 56 Gauss のときのデータは最初の8 min のものを,52 Gauss のときのデータはmag_check を参考に解析を行った

- 4500 events (3 min) ごとにfitting を行い,omega をそれぞれ求めた

- 得られたomega をplot したところ以下のようになった

- 時間が5 時間になる前に終わっているがこの後も傾向は変わらなかった

- 青線は8 min のデータでのomega の値4.92e-3,赤線はmag_check での値4.61e-3 に引いてある

- 最初の20 min 程度で磁場の変化が起こっているように見える

追記(03/15) * 磁場について,田島くんが加重平均磁場を出してくれたので56 Gauss と52 Gauss が実際には55.5 Gauss と53.5 Gauss だったことがわかった * 加重平均磁場を有効磁場とするかは要検討だが,これまでの解析に大きな影響はなかった * g 因子は磁場を55.5 Gauss と仮定したとき2.08

03/14(小田川)

- 時間情報の決定について再検討

- event display からthreshold はbase の揺らぎの影響を受けず,かつ立ち上がりの瞬間をほぼとらえる値で設定できていると思っていた

- 8 min のデータの一層目と四層目で前回のようにfitting を行ったところ一層目については前回の値,一方四層目では2082 +- 117 ns

- (なおg 因子はそれぞれ2.06 と2.05 でほぼ変わらず)

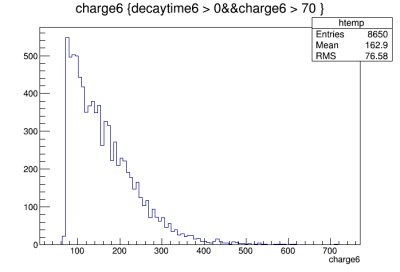

- charge について,四層目は一層目より小さくなっている(gain はおおむねそろっていたはず → 四層目で落とすエネルギーは小さくなっていることがほとんどなので)

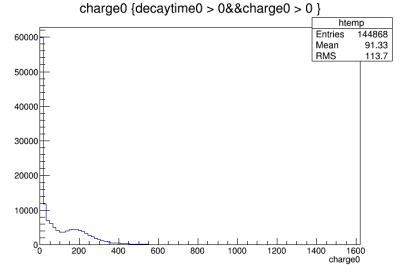

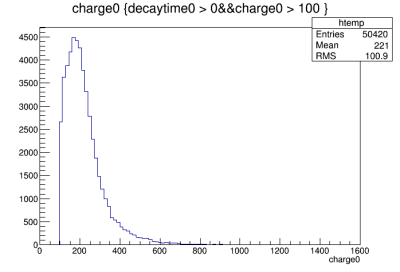

- 実際,下の図の通り平均はやや小さくなっている

- (0 付近にいるのはdecaytime の図の早い時間にいたもの由来?としてcut した → 中家さんや隅田さんがおっしゃっていたビームライン中で崩壊した陽電子?)

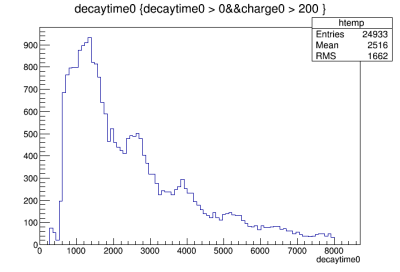

- 左は元の時間情報,右ではcharge の小さいものについてcut をかけた

- 左上から順にcut なしの一層目(ch0)のcharge,cut ありのch0 のcharge,cut ありの四層目(ch6)のcharge

- threshold がbase から離れていると今の決定方法では寿命が一層目より長く出ることになる

- 実際やや長く出ているが統計誤差の範囲内?

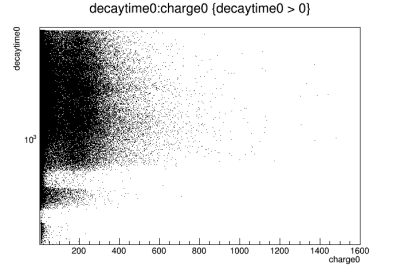

- もしそうでなければdecaytime とcharge (またはpeakheight) との相関をみて補正を行う必要がある(TQ 補正など)

追記(03/20) * よく考えたら一層目においてcharge でcut をかけてやって比較するほうがまだよいはず *(calibration に必要な情報がログノート等には見当たらなかったのでとりあえずcharge のままで進める) * 0 < charge < 50 のとき1.99e3 +- 6.10e1 ns * 50 < charge < 100 のとき2.13e3 +- 1.56e2 ns * 100 < charge < 150 のとき2.40e3 +- 2.37e2 ns * 150 < charge < 200 のとき2.34e3 +- 1.93e2 ns * charge で cut をかけるとevent 数が減るため統計誤差が大きくなるがどうか? * decaytime0 とcharge0 の2 次元ヒストグラムは以下 * なお,以上のデータは時間情報に補正が必要か否かを確認するために用いただけで,実際にはcharge によるcut やlayer での平均をとったデータが望ましいと思う

03/16(三野)

- peakの時間を取ってきてる

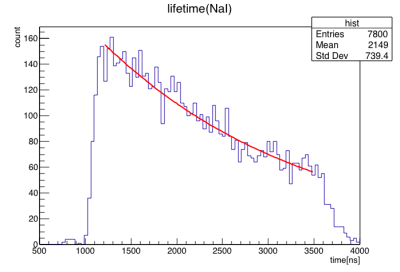

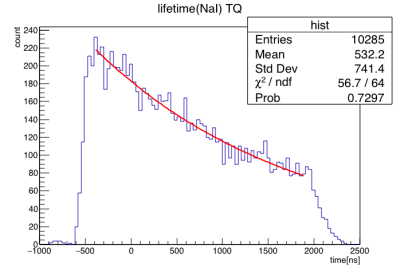

寿命(NaI)

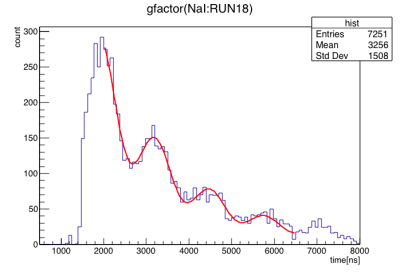

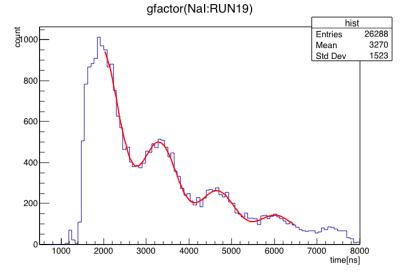

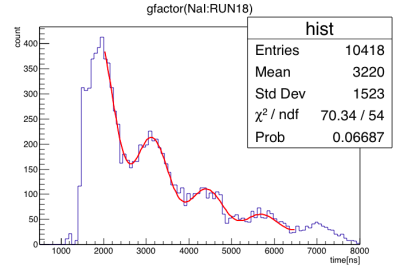

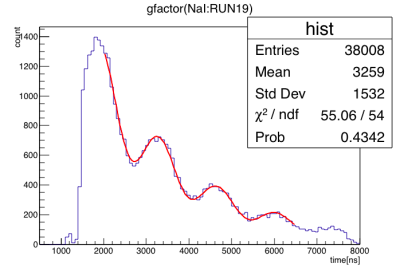

g因子(NaI)

- RUN18を用いたg因子のfitting

- finger counterと中心のNaIでcoincidenceをとってる

- 磁場が変化する前なので磁場の大きさは55.5 Gaussとしている

- RUN18でのg因子のfitting結果は 2.097 ± 0.027

- NaIでは時間毎に区切って見ても磁場の変化が見えなかったので、PSでの解析をもとに20分後からのデータでfittingした

- 磁場の大きさは53.5 Gaussとしている

- RUN19でのg因子のfitting結果は 2.050 ± 0.018

03/19

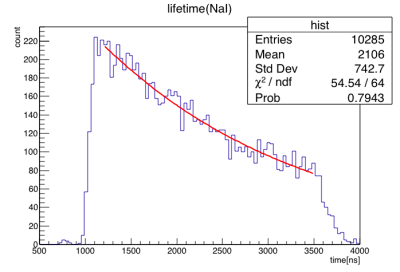

- thresholdを超えた時の時間に修正

- cut条件や用いた磁場は3/16に掲載したものと同様

寿命(NaI)

g因子(NaI)

03/22

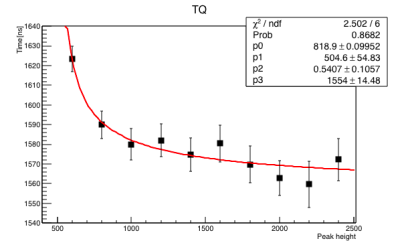

TQ補正

- RUN21の中心のNaIに入ってきたときの時間の立ち上がりを用いてTQ補正を行った

- 時間をエネルギー毎に区切って立ち上がり付近の時間を取ってその平均をplotして、TQ補正関数でfitting

- エネルギーはpeakの高さ